Os danos psicológicos e socioculturais da impunidade

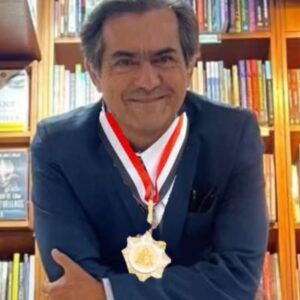

RUY PALHANO

Psiquiatra, Membro da Academia Maranhense de Medicina e Doutor Honoris Causa – Ciências da Saúde – EBWU (Flórida EUA).

Cresce, em nosso imaginário coletivo, que a impunidade em nosso país se fortalece. E, percebe-se, que emerge com força o risco do desenvolvimento da famigerada justiça paralela. Milícias, grupos de extermínio ou linchamentos populares aparecem com frequência, incremento assustador de crimes de todos os tipos como resposta desesperada a um sistema estatal incapaz de proteger as instituições e os cidadãos. Esse fenômeno, com múltiplas facetas, está longe de resolver o problema crucial da impunidade, ao contrário agrava a violência, normaliza a barbárie e coloca em risco os próprios fundamentos da vida democrática.

Onde o Estado não pune de forma justa, exemplar e previsível, a sociedade cria seus próprios mecanismos de punição arbitrária, o que nos aproxima da anomia e do caos descritos por Émile Durkheim. A impunidade, como se sabe, produz violência e corrupção. Quem comete um crime e não sofre as consequências tende a reincidir, e muitas vezes em escala maior. A ausência de resposta do Estado aos mesmos é interpretada como fraqueza ou conivência, o que abre espaço para a criação e fortalecimento de facções, para a expansão do crime organizado, do tráfico de drogas e armas, para práticas de corrupção endêmica e para a corrosão da ética social.

A sociedade mergulha, pouco a pouco, em uma cultura do “vale-tudo”, em que a transgressão deixa de ser exceção e passa a ser regra aceitável. O “vale-tudo” não aparece de forma abrupta, mas vai sendo construído pela repetição cotidiana da impunidade, até que a transgressão deixa de ser percebida como ruptura e passa a ser assimilada como comportamento aceitável ou até mesmo “inteligente”. Nesse cenário, o crime não é mais apenas uma exceção a ser corrigida, mas se torna um modo de operar dentro da própria lógica social.

Esse fenômeno gera efeitos em cadeia: pois pequenos atos ilícitos, como fraudar uma fila, subornar um guarda ou desviar recursos, passam a ser vistos como práticas normais, quase necessárias para “sobreviver” em um sistema falho. A corrupção se institucionaliza, penetrando tanto no setor público quanto no privado.

Desenvolve-se, por assim dizer, uma espécie de inversão de valores – a sociedade passa a admirar o transgressor bem-sucedido. O “espertalhão” que burla regras é enaltecido como alguém astuto, hábil, talentoso enquanto o cidadão correto é visto como ingênuo, bobo ou tolo. Isso cria um modelo de referência distorcido, em que a ética deixa de ser virtude e se torna obstáculo.

Com a sucessão destas práticas promove-se uma desagregação comunitária – o senso de solidariedade e confiança entre os indivíduos se enfraquece. Se cada um acredita que o outro pode agir em proveito próprio sem medo de punição, instala-se um estado de suspeita permanente. A confiança, que é o cimento das relações sociais, é corroída, e o individualismo predatório ocupa o lugar da cooperação.

Aumento da violência difusa – com o enfraquecimento da normatividade, pequenos delitos deixam de ser contidos e evoluem para práticas mais graves. A tolerância ao “pequeno crime” cria condições para o crescimento do “grande crime”. O tráfico, as milícias e outras formas de criminalidade organizada se alimentam dessa base social permissiva e ameaçada pela impunidade crescente.

Cultura da ilegalidade como regra de sobrevivência – quando o Estado não garante a eficácia da lei, a população começa a se organizar em esquemas paralelos. A lei oficial perde relevância diante das “leis do mercado negro” ou das regras impostas por grupos criminosos. O sujeito comum, para garantir segurança, emprego ou acesso a serviços, pode acabar se submetendo a normas impostas pela criminalidade.

Deslegitimação do Estado – a ideia de que o Estado existe para proteger e fazer cumprir a lei perde força. A imagem das instituições se deteriora, reforçando ciclos de descrédito, protestos violentos ou mesmo o desejo de soluções autoritárias, já que parte da população passa a acreditar que apenas um poder arbitrário e centralizado seria capaz de restabelecer a ordem.

Expansão da anomia social – no limite, ocorre o que Durkheim descreveu como anomia: um estado em que as normas deixam de ter valor regulador e o indivíduo age segundo interesses imediatos, sem freios éticos ou jurídicos. Nesse estágio, o risco maior é a quebra da coesão social, pois já não existe pacto mínimo de convivência.

É nesse ponto que a reflexão se torna mais urgente. O Brasil, por exemplo, convive com uma contradição latente: de um lado, possui uma das maiores populações carcerárias do mundo; de outro, apresenta índices alarmantes de impunidade, especialmente em crimes graves como homicídios, tricô de drogas, corrupção desvairada, entre tantos. Essa dicotomia evidencia que a questão não é simplesmente “prender mais”, mas sim punir com qualidade, justiça e eficácia. Punibilidade não deve significar vingança ou encarceramento em massa, mas sim a certeza de que a lei será aplicada de modo proporcional, transparente e igualitário.

Sem este senso de punibilidade, o Estado perde autoridade moral, a sociedade mergulha em um desencanto profundo, em uma desesperança e em um descrédito fazendo com que a criminalidade encontra campo fértil para florescer. O fracasso desse princípio gera aquilo que poderíamos chamar de crise de normatividade: as leis existem, mas não orientam o comportamento; o direito é proclamado, mas não é vivido. E quando a norma se torna letra morta, o tecido social se esgarça.

Assim, pode-se afirmar que a punibilidade é um elemento civilizatório imprescindível e fundamental para garantir a convivência e o tecido social. Ela não é apenas um instrumento jurídico, normativo, mas sim um pilar de sustentação da vida em sociedade. Preservá-la significa manter a coesão social, proteger o pacto coletivo e afirmar a dignidade da lei.

O fortalecimento da punibilidade não terá legitimidade se não começar pelo exemplo, mesmo que seja destro de casa ou do estado a partir dos governantes e operadores da justiça. Quando aqueles que deveriam ser guardiões da lei a violam impunemente, transmite-se à sociedade a mensagem de que a regra é relativa e que a punição só alcança alguns. A seletividade da justiça, os privilégios políticos e a corrupção em altas esferas corroem a confiança coletiva e anulam qualquer esforço de mudança. O povo percebe que, se os líderes não cumprem as normas, não há motivo para que os cidadãos comuns o façam.

A credibilidade do Estado depende, antes de tudo, da coerência entre discurso e prática. É preciso que quem governa e quem julga seja o primeiro a se submeter ao império da lei. Sem esse alicerce moral e institucional, qualquer tentativa de reforma jurídica ou social estará condenada ao fracasso. A verdadeira transformação só floresce quando a lei é exemplo vivido de cima para baixo.

O conteúdo deste blog é livre e seus editores não têm ressalvas na reprodução do conteúdo em outros canais, desde que dados os devidos créditos.